囲碁でもっと強くなりたい、棋力をあげて囲碁でもっと勝てるようになりたい!

そんな方におすすめしたのが詰碁を解くという練習方法です。

囲碁初心者ならグングン成長を感じることができる練習方法なので、詰碁を解くコツや上達方法を解説します。

このサイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。

- 1 囲碁の詰碁とは?

- 2 守る、もしくは相手の石を取る問題

- 3 詰碁を解くと読みが強くなる

- 4 死活とは問題の意図が違う

- 5 実際の盤面でよく出るのは死活

- 6 詰碁を使った囲碁初心者上達のコツ

- 7 まずは1手詰め、3手詰めの優しい問題を解く

- 8 囲碁初心者に最適な詰碁の問題集

- 9 3手詰めを見ただけで解けるようにする

- 10 5手詰めの詰碁問題集に挑戦する

- 11 詰碁に慣れてきたらこちらがオススメ

- 12 死活問題集に挑戦する

- 13 囲碁の詰碁で使える手筋

- 14 2眼を作ると相手から石を取られない

- 15 相手に2眼を作らせないようにする

- 16 囲碁初心者は詰碁の問題から解いてみよう

- 17 仲邑菫推薦の詰碁集

- 18 おすすめの関連記事を読む

囲碁の詰碁とは?

どうして詰碁で囲碁が上達するの?

囲碁の詰碁とは、とある局面の図から白石、もしくは黒石を打ち、自分の石を取られないように守るか、相手の石を取る問題のことを言います。

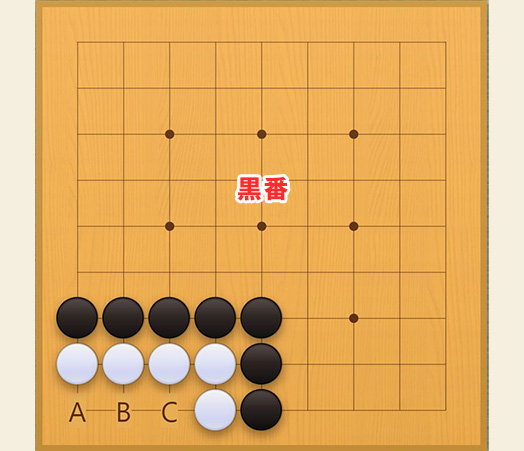

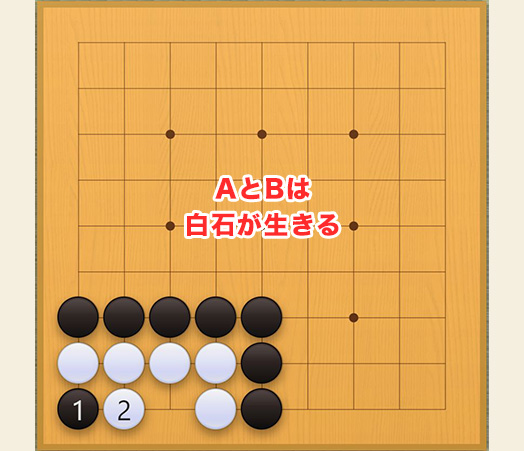

以下は、詰碁の問題の一つです。

もし、あなたが黒番を持ち、黒の手番からスタートする場合、どこに石を置けば相手の白石を取ることができるでしょうか?

3か所に石を置くことができますが、3か所のうち2か所は失敗になります。

実は、正解はBの地点に黒石を置くになります。

Bの地点に黒石を置くと相手の白石を最終的に全て取ることができます。

逆に、AとCの地点を石を置いてしまうと白石を取ることができず、生きてしまいます。

このように相手の石を取ったり、時には自分の石を生かす手を考えるのが囲碁の詰碁です。

守る、もしくは相手の石を取る問題

詰碁の問題は、相手の石を取るか、自分の石を守って生かすかのどちらかになっています。

詰碁の問題を解くことによって、相手の石を攻めたり、自分の石を守れるようになるのはもちろんのこと、攻め時と引き時を判別することもできるようになり、囲碁で勝つための重要な力を身に付けることもできます。

詰碁を解くと読みが強くなる

詰碁を解くメリットは他にもあり、読みが強くなります。

囲碁の初心者のうちは読み負けて大損なんてことはしょっちゅうあると思いますが、読みに強くなると相手から石を取られなくなり、逆に相手を攻めることもできます。

詰碁には囲碁で勝つための要素が詰まっているので、初心者の方にこそ実践してほしい練習方法です。

死活とは問題の意図が違う

詰碁問題と混同しがちなのが囲碁の死活問題です。

死活問題とは石が取られてしまったり、活躍しないようになるかの問題です。

詰碁と似ていますが、詰碁の場合は正解が1通りしかありません。

しかし、死活問題は正解の手順が複数通りあることがあります。

実際の盤面でよく出るのは死活

実際の囲碁の対局中に出てくる場面は、死活問題です。

詰碁のような限定された状況になる前に死活問題が訪れ、詰碁の形になる前にその地点に石を打たれなくなることがほとんどです。

しかし、死活問題の前提には詰碁があるので、最終的には死活問題を解くのですが、事前準備として詰碁を解くのが効果的なのです。

詰碁を使った囲碁初心者上達のコツ

ここからは、詰碁を使って初心者が囲碁を上達させるコツをご紹介します。

どのようにして詰碁の問題に取り組めば良いのかわからないという方は参考にしてみて下さい。

まずは1手詰め、3手詰めの優しい問題を解く

まずは、最も簡単な詰碁の問題である1手詰めや3手詰めから取り組んで下さい。

いきなり難しい問題に挑戦するのではなく、あなたのレベルで少し簡単と感じる程度のものから始めるのがベストです。

入門、初心者のためのはじめての詰碁

0円(税込)

囲碁初心者に最適な詰碁の問題集

3手詰めを見ただけで解けるようにする

詰碁に慣れてくると、局面を見ただけで問題を解けるようになります。

次のステップアップの見極めは、3手詰めを見ただけで解けるようになることです。

3手詰めの詰碁の問題をパッと見ただけで解けるようになれば十分。

次のレベルへと進む時です。

5手詰めの詰碁問題集に挑戦する

次は詰碁の5手詰め問題に挑戦してみましょう。

5手詰めとなると、相手にも複数回手番が回ってくるので、しっかりとヨミ切らないと上手く詰ますことができません。

最初は難しいと感じるかも知れませんが、1分以内で解けないようなら答えを見て次の問題に取り組むようにしましょう。

詰碁で囲碁を上達させるコツは、自分で正解を見つけるのではなく、正解の手筋を覚えること、知ることです。

楽しく解いて強くなる 蘇耀国の詰碁

0円(税込)

詰碁に慣れてきたらこちらがオススメ

死活問題集に挑戦する

5手詰めが出来たら囲碁の死活問題に挑戦していきます。

死活問題は最初にも説明した通り、詰碁と違って複数の答えたがあったり、より実践的な状況なので複雑な局面となっています。

詰碁、死活という流れで挑戦するとスムーズにステップアップを行うことができます。

もちろん、同時期に両方の問題を解き始めても大丈夫です。

囲碁の詰碁で使える手筋

ここでは、囲碁の詰碁問題に使えるちょっとした手筋をご紹介します。

囲碁初心者の方は是非こちらを覚えておきましょう。

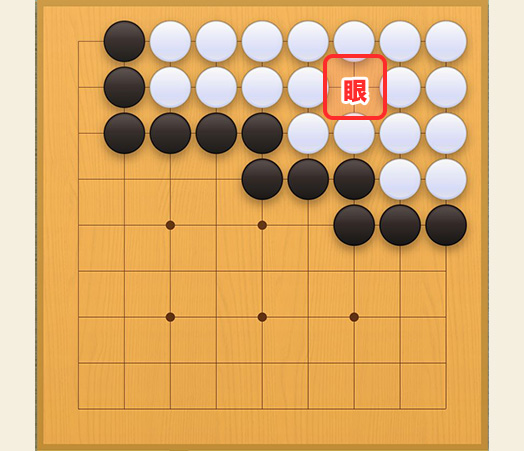

2眼を作ると相手から石を取られない

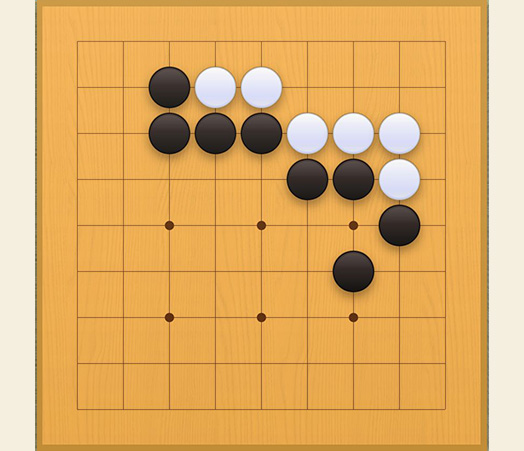

囲碁では、石の塊で作られた穴のことを眼と言います。

上の図では、眼が1つだけあるので一眼と言います。

実は、一眼状態の石は取られてしまいます。

上図でも黒石が眼に石を置けば、白石を全て取ることができます。

しかし、眼が2つある状態の二眼ならば石を取られることはありません。

二眼の石のかたまりは絶対に取ることができません。

なぜなら、自分から石を取られる場所には石を置けないというルールがあります。

つまり、黒側は眼の両方に石を置かなければ相手の石を取れないのに、どちらも禁じ手になってしまうため手が出せません。

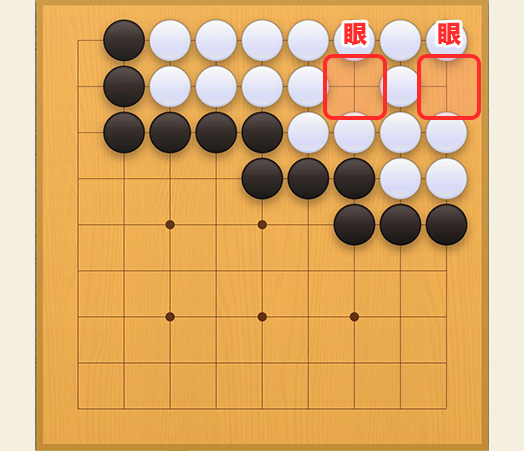

相手に2眼を作らせないようにする

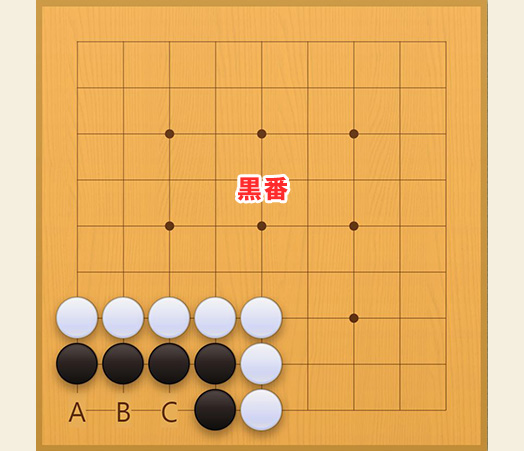

それでは、白番になって考えてみましょう。

相手の黒石を取るにはどうすれば良いのかを、二眼を作らせないという観点から考えてみてください。

黒石はB地点に石を置けば二眼を作れますが、AやCに石を置くと一眼になってしまいます。

そこで、白番は二眼を作らせないためにB地点に石をおけば、相手は一眼になってしまい最終的に黒石を取られてしまうのです。

囲碁初心者は詰碁の問題から解いてみよう

囲碁の詰碁を解くためにテクニックは本でもたくさん紹介されています。

今回ご紹介した二眼を作らせないというコツは基本中の基本です。

その他にもたくさんのテクニックがあるので、本で身につけて見てください。

一体オセロ

1640円(税込)